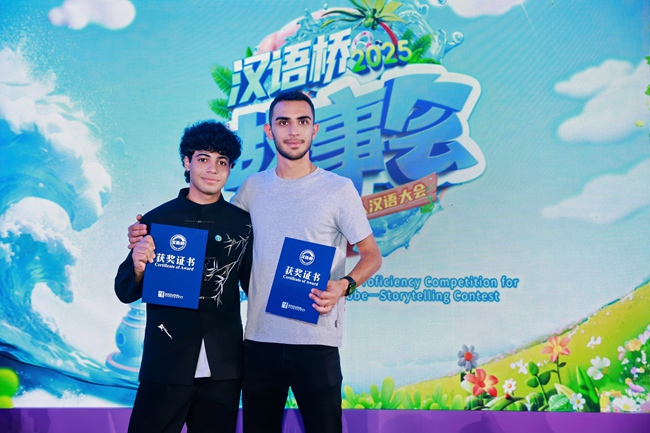

7月9日,2025“汉语桥”全球外国人汉语大会——故事会复赛在杭州电子科技大学落下帷幕。来自31个国家的50组选手在90个国家的1412名选手中经过层层选拔齐聚赛场,以中文为桥讲述多元故事。其中,来自埃及的育才学校国际部学生马瑞万虽未晋级决赛,却凭借深厚的中文功底与动人的文化感悟斩获“最佳文采奖”。在 10 组晋级选手之外,仅有4人获此单项殊荣,而作为中学生的他,能在众多大学生选手中脱颖而出,不仅展现了个人强劲实力,彰显了育才学校国际部在培养外国留学生方面的深厚底蕴,更延续了育才学校国际部在培养外国留学生方面的卓越传统。

字里行间见深情:埃及少年与中国的 “中轴线之缘”

“红墙绿瓦不只是风景,而是文明的回声。”马瑞万在复赛故事中这句饱含温度的表达,成为他斩获“最佳文采奖”的点睛之笔。这位从尼罗河畔走来的少年,如今每天穿梭于北京先农坛的红墙古柏间——他所在的育才学校,便坐落于这座承载着皇家祭祀文化的坛庙群中,更恰好位于北京中轴线之上。

在他的故事里,没有生硬的文化解读,只有浸润式的生活体验:钟鼓楼的晨钟暮鼓、天安门的庄严威仪、天坛的祈年殿顶,这些串联在 7.8 公里中轴线上的文化地标,是他上学路上的“老邻居”;先农坛里皇帝“扶犁耕种”的历史记忆,与他课堂上习得的“中正和谐”哲学,在日复一日的耳濡目染中交融。正如他在故事中所说:“我不仅是在学一门语言,更是在感受一条文明的脉搏。”

这份深情并非偶然。从华北赛区初赛时以脱口秀演绎 “埃及人学中文” 的幽默日常,到复赛中以中轴线为线索串联起对“天人合一”文化的理解,马瑞万的中文表达始终兼具“精准度”与“感染力”。文字如流水,既有少年的真挚,又有跨文化的深度,这份认可背后,是他对中国文化发自内心的尊重与接纳。

实力背后有支撑:育才国际部的 “文化浸润式” 育人之道

马瑞万的脱颖而出,离不开育才学校国际部 “润物细无声” 的培养体系。作为扎根先农坛、身处北京中轴线文化核心区的学校,这里的课堂从不是孤立的语言教学——学生们在红墙灰瓦的教室里诵读中文典籍,在苍松古柏间探寻坛庙文化,在 “古今对话” 中理解中国哲学。

在培养模式上,国际部依托专业的师资力量,为学生提供系统的中文课程。姚瑞芬、张卫红等辅导老师经验丰富,她们悉心指导学生的学习,从发音、词汇到语法、表达,逐一进行打磨。“我们不只是教中文,更是搭建文化理解的桥梁。” 国际部老师们依托独特的地理优势,设计了“中轴线文化行走”“坛庙建筑里的汉字密码” 等特色课程组织学生参观中国的历史古迹、体验传统民俗,让外国留学生在触摸历史中学习语言,在实践中感受中国文化的魅力。

这种卓越的育人模式早已得到印证。2023年、2024年国际部来自乌克兰的雷昂娜两次获得中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛留学生组全国二等奖。2024年,国际部来自古巴的毕业生罗德,在第二十三届“汉语桥”世界大学生中文比赛中获得全球亚军和最佳口才奖,展现了育才学校国际部在培养外国留学生方面的实力。在今年4 月的华北赛区初赛中,国际部的学生们同样表现亮眼:马瑞万成功晋级全国复赛,小杜迪与巴雅尔带来的相声《我的优点》荣获风采奖,朝鲁门的演讲《走出舒适圈,迎接新挑战》以及青山的微纪录片《大栅栏——活着的历史街区》还参与了线上评选。

此次备战 “汉语桥”复赛,张卫红老师和杨玲老师更是逐字逐句打磨故事细节,从“如何用中文表达文化差异”到“如何让情感更有共鸣”,手把手指导学生将生活体验转化为动人表达。此次马瑞万再获殊荣,正是学校“语言 + 文化 + 实践” 培养理念的生动印证。

从参赛者到传播者:文化交流的接力与传承

据悉,凭借在赛事中的亮眼表现,马瑞万已获邀成为明年“汉语桥”比赛的大众评委候选人。从用中文讲述中国故事,到参与评判跨文化表达,身份的转变背后,是一位外国少年与中国文化日益深厚的联结。

“我是在北京中轴线上长大的埃及人。”马瑞万的这句话,恰是育才学校国际部育人成果的最佳注脚。此次马瑞万斩获 “最佳文采奖”,再次彰显了育才学校国际部在培养外国留学生方面的强劲实力。从罗德到马瑞万,一批又一批的国际部学生在“汉语桥”的舞台上绽放光彩,他们不仅是自身实力的体现,更是育才学校国际部育人成果的生动写照。在这里,像他一样的外国留学生正以语言为媒,成为跨文化交流的鲜活使者。而育才学校国际部,也正以其独特的文化土壤与专业的培养体系,为更多“马瑞万”“罗德”“雷昂娜”搭建起理解中国、拥抱世界的平台,让汉语之美跨越山海,让文明对话生生不息。